予防接種について

犬や猫は、授乳時には、母親の持っている抗体が母乳を通じて子の体内にも存在しますので、この時期には病気から守られています。

しかし、離乳と同時に数週間かけて親からもらった抗体が減っていきますので、この時期を見計らって予防接種をする必要があります。

犬・猫を飼い始めた場合は早めに投与し、その後は年1回の接種をしましょう。

犬の予防接種

4種類の予防をおすすめしています。

- ●6種、7種混合ワクチン

- ●狂犬病予防

- ●フィラリア予防

- ●ノミ・ダニ予防

当院で狂犬・フィラリア予防を受けるメリット

当院は横浜獣医師会に登録している医院のため、保健所への摂取登録や毎年の更新申請を行う手間がなくなります!

飼い主様の負担を軽減するためにも、ぜひ当院で予防接種をお受けください。

●6種、7種混合ワクチン

摂取時期:生後6~8週に1回接種、それから3~4週間毎に計3回の接種がおすすめです。その後は1年に1回の接種が望まれています。

予防できる病気

- ジステンパー

- 高熱、目ヤニ、鼻水、食欲不振、嘔吐や下痢などの症状が現れる、死亡率の高い病気です。

病気が進行すると神経系が侵され、マヒなどの後遺症が残る場合があります。

- パルボウイルス感染症

- 激しい嘔吐、下痢、食欲不振、急激な衰弱などの症状が現れ、脱水症状が進むと短時間で死亡することがある死亡率が高く伝染性の強い病気です。

- 犬伝染性肝炎

- 発熱、腹痛、嘔吐、下痢や目が白く濁るなどの症状が現れ、生後1年未満の子犬が感染すると、全く症状を示すことなく、突然死することがあります。

- アデノウイルス2型感染症

- 発熱、食欲不振、クシャミ、鼻水、短く乾いた咳がみられ、肺炎を起こすことがあります。

他のウイルスとの混合感染によってさらに症状が重くなり死亡することもある呼吸器病です。

- パラインフルエンザウイルス感染症

- 風邪のような症状がみられ、混合感染や二次感染が起こると重症化し死亡することがあります。伝染性が非常に強い病気です。

- コロナウイルス感染症

- 成犬の場合は軽度の胃腸炎で済むことが多いですが、仔犬の場合は、嘔吐と重度の水溶性下痢を引き起こします。

パルボウイルスと混合感染すると重症化します。

- レプトスピラ感染症

- 人間にも共通の伝染病です。

・イクテロヘモラジー型:発熱、黄疸、歯肉からの出血などがあります。

・カニコーラ型:発熱、筋肉痛、脱水症状などが現れ、尿毒症になり2~3日以内で死亡することもあります。ネズミなどの野生動物を自然宿主としているため自然の多い場所にワンちゃんも行くのでしたら予防をお勧めします。

●狂犬病予防接種

摂取時期:初回摂取後、1年に1回

現代の日本では狂犬病の感染はないと言われていますが、感染するとほぼ100%の確率で命を落とします。また人への感染も考えられるので、必ず接種するようにしましょう。

●フィラリア予防

摂取時期:蚊の出現する頃の5月末から蚊がいなくなって約1か月後の11月末あるいは12月までの毎月1回、年間7~8回の投与をお勧めしています。

フィラリア症とは?

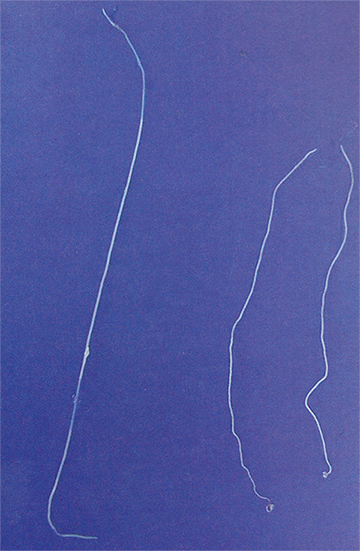

正確には「犬糸状虫症」と呼ばれ、犬にとっては非常に重要な病気です。心臓に寄生し咳、腹水による腹囲膨満、疲労、運動不耐、呼吸困難などの症状がみられます。寄生した成虫の犬糸状虫が子虫を生み、その子虫が血液中を漂っているとき蚊に刺され吸血された際に、一度蚊に吸われ、その後その蚊が別の犬を吸血した時に感染します。

フィラリアの予防

フィラリアの成虫 体長 ♂ 12~18cm

♀ 25~30cm

顕微鏡で見た

フィラリアの子虫 (ミクロフィラリア)

フィラリアは予防を行えばきちんと予防できます。現在では内服薬、注射、外用薬による予防薬が普及し、当院では内服薬と外用薬を処方しています。予防薬は、仮に蚊に刺されてフィラリアの幼虫が体内に感染してもその幼虫を殺す(殺ミクロフィラリア作用)ことで成虫の感染を防ぐ為のものです。蚊に刺されることを予防するものではありません。予防期間は蚊の出現する頃の5月末から蚊がいなくなって約1か月後の11月末までの毎月7回投与をお勧めしています。特に毎月の予防は大切で、最後まで行ってください。

予防薬は体重によって異なります。

フィラリアの検査

フィラリア予防薬はフィラリアの成虫が感染してしまっている場合に服用するとごくまれに異常反応が起こる場合があります。必ず、その年の最初の予防薬を飲む前には検査をしましょう。

狂犬病予防注射と同時にフィラリアの検査ができます。

狂犬病予防注射接種の際は保健所より郵送された封筒をご持参ください。

●ノミ・ダニ予防接種

摂取時期:月に1度の投与を継続することで予防できます。

外に散歩に行くと、公園、河原、草むらなどにノミやダニが生息しています。

ワンちゃん・ネコちゃんが刺されると痒いだけではなくノミアレルギー性皮膚炎や消化管寄生虫(瓜実条虫)の病気の原因になります。

また、マダニからは貧血を引き起こす犬バベシア症に感染することがあります。

当院では、体に滴下するタイプと飲むタイプの予防薬をご用意しています。

仔犬を飼ったらやらなければいけないこと

- ●畜犬登録

- ●狂犬病予防接種

- ●健康診断を行いましょう!

●畜犬登録と狂犬病予防接種について

日本では生後90日以上のワンちゃんを飼いはじめる際に「畜犬登録」を保健所に届け出る必要があります。

この畜犬登録はワンちゃんが生後90日を過ぎたら受けることができる「狂犬病予防注射」の「注射済証明書」と一緒に提出をしましょう。

この登録期限は生後90日を過ぎてから、30日以内となっています。

●健康診断について

ワンちゃんやネコちゃんの総合的な健康状態を知っておくことが望ましいです。

動物達の加齢は急速に進んでいくため、健康な時間を長く過ごすためにも飼ったワンちゃんの特徴や気をつけるポイントなどを理解しておきましょう。

また、いざという時のために「かかりつけ医」をもっておくことも大切です。

猫の予防接種

2種類の予防接種をおすすめしています。

- ●3種混合ワクチン

- ●ノミ・ダニ予防

●3種混合ワクチン

摂取時期:生後2ヶ月目、3ヶ月目、その後は年に1回の追加接種がおすすめです。

予防できる病気

- 猫カリシウイルス感染症

- 多くの猫に感染し風邪症状によく似たくしゃみ、鼻水、発熱などが見られ口腔内に潰瘍や水疱ができるのが特徴です。稀に結膜炎、鼻炎、関節や筋肉の痛みから跛行などがみられます。

仔猫の場合に他の病気との合併症で症状が悪化し、重症化することがあります。

- 猫ウイルス性鼻気管炎

- 風邪によく似たくしゃみ、鼻水、発熱などのほかに角膜炎や結膜炎がみられます。

混合感染等により重症化することもあります。

- 猫汎白血球減少症

- 仔猫では食欲・元気消失、発熱、嘔吐、下痢などの症状がみられ、非常に死亡率の高い病気です。妊娠中の母猫が感染すると流産、異常産を起こすこともあります。

経過が早く、治療が困難なため、ワクチンによる予防が有効です。

●ノミ・ダニ予防接種

摂取時期:月に1度の投与を継続することで予防できます。

外に散歩に行くと、公園、河原、草むらなどにノミやダニが生息しています。

ネコちゃんが刺されると痒いだけではなくノミアレルギー性皮膚炎や消化管寄生虫(瓜実条虫)の病気の原因になります。

当院では、体に滴下するタイプの予防薬をご用意しています。